名古屋大学未来材料・システム研究所

名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻

環境共生・生態システム(エネルギー・環境エコロジーシステム)協力講座

林 研究室

Hayashi Lab., Nagoya University, Institute of Materials and Systems for Sustainability

Nagoya University, Graduate School/ School of Engineering, Civil and Environmental Engineering,

Environmental Symbiosis and Ecology System (Energy and Environmental Ecology

System) Cooperation Laboratory

|

|

|

|

|

ゥ然共生型ミ会実現のための再生可能エネルギーと環境エコロジー・システム評価に関する研究

本研究コでは、以下の研究分野の研究を進めています。

エネルギー・環境の影響評価を行い、搗ア可能な社会実現のための研究を行っています。特に、土地利用や自然環境の空間評価に着目し、再生可能エネルギー(バイオマス、小水力、太陽光等)、生態系サービス、経済社会に関する課題の総合的な解決に取り組んでいます。現地調査レベルの小さいスケールから国を超えたグローバルなスケールまでの影響評価を行うとともに、GIS(地理情報システム)等の空間分析、AI、ドローン、現地調査等を組み合わせた学際的なアプローチで研究に取り組んでいます。

|

|

蛯ネキーワードは以下のとおりです。

- エネルギー・環境システムの空間評価

- バイオマス、小水力、太陽光等の再生可能エネルギーの空間評価

- ゥ然環境、生態系サービス等の空間評価

- AIやドローン、GIS(地理情報システム)を用いた空間分析

- 現地調査からグローバル評価までの多様な環境評価と統合評価

- 各墲フ環境影響評価や環境政策、再生可能エネルギーのシステム分析

- 国際環境協力にかかわる研究

- など

|

|

|

|

| |

| ▼▼▼研究コの主な活動 |

|

|

|

| |

| ▼▼▼現在進行中の研究 |

| |

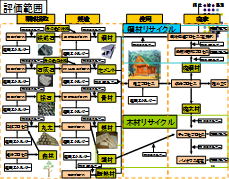

| GIS等を用いた土地利用に関わる環境評価に関する研究 ー バイオマス・エネルギー環境評価 |

| |

共同研究:国立環境研究所福島x部

-----------------------Under consutraction

衛星やGISデータを用いたエネルギー・環境評価

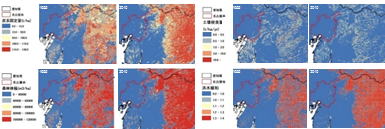

都sや県スケールのエネルギー・環境・生態系サービスの空間評価については、衛星データやGISデータ等を用いて空間分析を行っている。

名古屋市、豊田sなどを中心とした愛知県、東海地域などの国内の空間分析とともに、ミャンマー、ラオスなど途上国で適用可能な評価手法の開発を進めている。

開発したエネルギー・環境影響評価手法を、下段に記述するAIを用いたグローバルモデルであるk.LABに取り込むことにより、グローバル・エネルギー・環境評価の日本モデルの開発を進めている。

|

| UAV(ドローン)を用いた省エネ型バイオマス・炭素固定量推計阮@の開発 |

共同研究:中部大学国際GISセンター、大阪大学

-----------------------Under consutraction

UAV(ドローン)を用いて針葉竝L葉ネどの森林のバイオマスおよび炭素固定量の推計阮@の研究を進めている。ドローンの季節画像の活用、動画の活用などを通じて、酔疚な3沍ウ画像の作成や炭素固定量推計阮@の開発を行っている。調査対象地域は、岐阜県高R、中津川、愛知県名古屋市、春日井市などでである。

また、森林の現地調査により、網羅的かつ総合的な森林生態系サービス情報の収集を進めてきた。これまでに、名古屋市内の森林、高Rの強度間伐ヒノキ林、皆伐のカラマツ林、中津川の間伐スギ林、春日井市の社寺林などの調査を行い、データの収集を行っている。

|

|

愛知県西部地域の各墲フ生態系サービスの空間評価

UAV(ドローン)を用いた森林のバイオマス量および炭素固定量の

推計に関する研究

|

| |

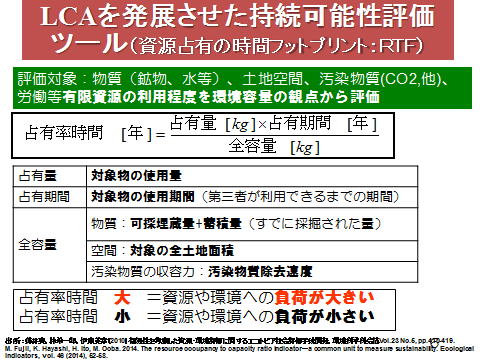

| LCAを発展させた持続可能性評価ツール開発 |

| |

共同研究:国立環境研究所

-----------------------Under consutraction

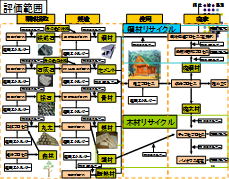

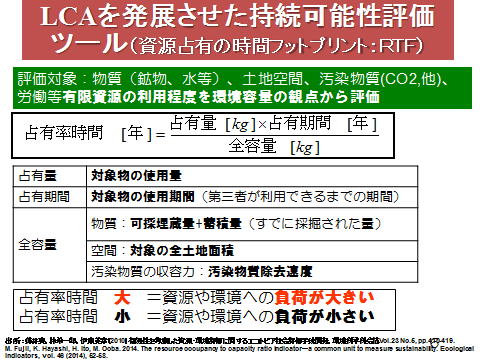

搗ア可能な社会を実現するという目標を評価するツールとして、Life Cycle Assessment (LCA) を拡張した、新しい総合的な評価手法の研究を実施している。特に、環境容量を踏まえつつ、條ヤの概念を取り入れた資源占有の時間フットプリントRTF)評価手法の開発を進めている。

|

糟ケ占有の時間フットプリント:Resources Time Footprint(RTF) (Fujii, Hayashi, Ooba, 2014)

特徴

RTFは、以下のような特徴を有する持続可能性を評価する手法である。

- 省エネ型で希少資源消費量も少ない製品等の評価

- 環境(CO2排出量等)、糟ケ(鉱物資源等)、労働量、土地(人為的土地利用)のトレードオフ

- 糟ケや汚染物質の環境負荷等の占有期間等の時間評価

- 土地制約を考慮する持続可能性総合評価手法

RTFの詳細については、後日HPを解説する予定。

Resources Time Footprint(RTF) (Fujii, Hayashi, Ooba, 2014)

Identification of potential locations for small hydropower plant based

on resources time footprint: A case study in Dan River Basin, China(x.Huang,

K.Hayashi, M.Fujii, F.Villa, Y.Yamazaki, H.Okazawa,2023)

Resources time footprint analysis of onshore wind turbines combined with

GIS-based site selection: A case study in Fujian Province, China(X.Huang,

K.Hayashi, M.Fujii, 2023)

|

|

|

| |

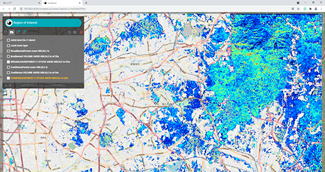

AI(人工知能:セマンテック,オントロジー)を用いた統合型エネルギー・環境影響評価モデル

|

| |

共同研究:bc3(バスク気候変動センター,スペイン)

k.LAB Japan(名古屋大学、国立環境研究所、

大阪大学、中部大学、東京農業大学他)

-----------------------------------------ARIES project

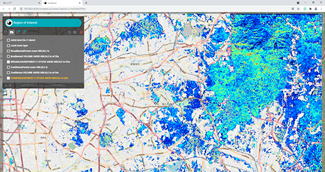

スペインbc3のFerdinando Villa教授らが開発した、AI(人工知能)のオントロジーとセマンティクスを活用した統合評価プラットフォーム(k.LAB)を用いて、日本モデル構築に向けての基礎的研究を進めている。

K.Lab Japan:

■■■

k.LABの日本モデルの開発を行うための勉強会を2017年7撃ノ設立し、数ヶ撃ノ一度のペースで会合を開催している。メンバーは、名古屋大学未来材料・システム研究所林研究コ、大阪大学工学研究科町村研究コ、中部大学国際GISセンター杉田准教授、東京農業大学生産工学科怨゙V研究コ、鳥取大学R崎准教授等である。

活動の詳細について,特設ページを解説しました。

|

特徴

- セマンテックス、オントロジー等によるAI(人工知能)

- 多様な環境項目の重層的評価

- ローカルからグローバルのシームレスな空間評価

- Ecosystem serviceからエネルギーへの拡張

- エネルギー・環境評価への拡張

|

|

グローバル評価の日本モデルの開発

|

| |

|

| |

|

| ▼▼▼これまでの主な研究プロジェクト |

|

| |

最先端・汾「代研究x援開発プログラム

生物多様性政策で活用可能な生物多様性・生態系サービスの総合評価手法の研究(H22-25年度末)

|

| |

■■■詳細はこちら |

|

|

Top pageに戻る Top pageに戻る

Copyright (C) 2018 Hayashi Lab. All Rights Reserved. 2018/10/08updated

|

Top pageに戻る

Top pageに戻る